énergie

Quel avenir pour les protections sociales de l’accès au gaz et à l’électricité?

Le dernier Baromètre de la précarité énergétique réalisé par la Fondation Roi Baudouin montre que certains mécanismes fédéraux et régionaux ont été relativement efficaces pour garantir l’accès à l’énergie pendant la crise. Leur avenir est cependant incertain.

Alors que la Belgique se trouve en pleine phase de formation de ses nouveaux gouvernements, dont une première concrétisation a vu le jour au niveau wallon, la sortie du Baromètre de la précarité énergétique 2024 (1) de la Fondation Roi Baudouin qui concerne l’année 2022 (année de la crise énergétique) intervient comme un signal d’alarme. L’accès à l’énergie constitue un problème social important – en particulier dans le contexte d’une hausse tendancielle des prix de l’électricité et du gaz au cours des dernières années en Belgique. (2) Il est essentiel d’en quantifier l’ampleur, d’en documenter la réalité et d’en décrire les contours afin d’amorcer des politiques efficaces et adéquates. C’est ce à quoi contribue ce rapport.

Mesurée, cachée, ressentie

Pour établir un point de départ, on s’accordera à définir la précarité énergétique comme « l’incapacité pour un ménage d’accéder – dans son logement – à l’énergie qui lui est nécessaire, pour un coût abordable au regard de ses revenus. » (3) Trois principales causes de la précarité énergétique sont généralement retenues : les faibles revenus, l’état des logements et le prix de l’énergie.

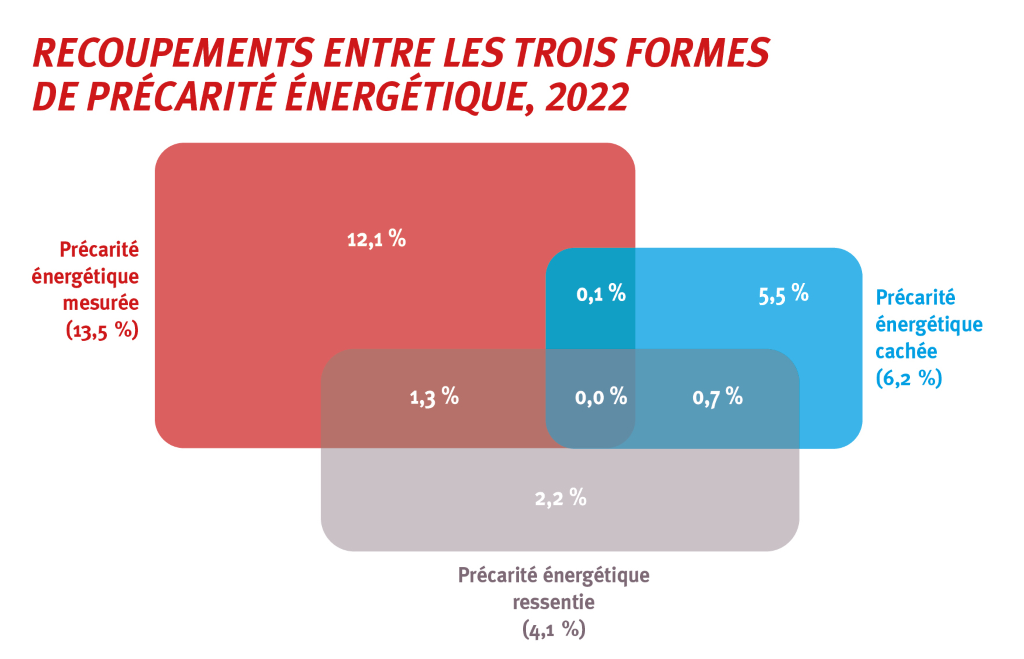

On distingue différents types de précarité énergétique basés sur trois indicateurs synthétiques : la précarité énergétique mesurée (PEm), la précarité énergétique cachée (PEc) et la précarité énergétique ressentie (PEr). L’indicateur PEm mesure la proportion de ménages dont la facture énergétique représente une part excessive des revenus disponibles hors coût du logement. Dans le Baromètre de la précarité énergétique, le seuil de PEm varie, d’année en année, autour des 10 % du revenu disponible équivalent en fonction de la composition du ménage après déduction du coût du logement. S’en tenir à l’identification objective d’un seuil de dépenses excessives par rapport aux revenus (effort énergétique) n’est cependant pas suffisant. Cette méthode risque d’invisibiliser les ménages qui se privent en restant sous le seuil de confort normatif, c’est pourquoi des méthodes d’identification alternatives ont été développées complémentairement. Deux autres indicateurs sont utilisés en parallèle pour compléter l’analyse. L’indicateur PEc identifie les ménages contraints de limiter leur consommation d’énergie à un niveau inférieur à un seuil acceptable pour éviter des coûts énergétiques élevés. Quant à l’indicateur PEr, basé sur les déclarations des personnes, il met en avant les ménages disant ne pas pouvoir se chauffer correctement en raison de contraintes financières.

Un ménage sur cinq en précarité énergétique

Quelle est l’ampleur de la précarité énergétique en Belgique ? Selon le Baromètre de la précarité énergétique,21,8 % des ménages belges ont été confrontés à au moins une des formes de précarité énergétique (PEm, PEc, PEr) en 2022, contre 20,6 % pour l’année précédente. En décomposant ces chiffres par région, on constate que c’est la Wallonie qui enregistre le plus haut taux de précarité énergétique, avec 29,2 % des ménages concernés au sud du pays. La Région de Bruxelles-Capitale est en deuxième place, avec 28,2 % des ménages bruxellois concernés. Du côté flamand, la proportion, bien que largement inférieure (16,4 % des ménages), est toutefois en forte hausse.

Si on distingue selon les indicateurs, on se rend compte qu’au plan national, la précarité mesurée (PEm) touchait environ 13,5 % des ménages. Le surcoût pour les ménages concernés s’élevait en moyenne à 73,1 euros par mois par rapport au seuil de « facture normale » (pour lequel les autrices ont retenu un seuil de 11,4 % des revenus disponibles déduction faite du coût du logement), c’est-à-dire plus de 870 euros sur l’année. Cette forme de précarité énergétique est surreprésentée en Wallonie (plus du double des autres taux régionaux) pour de multiples facteurs : qualité moindre du logement wallon, prix du gaz naturel plus élevé, climat régional moins clément… Point positif toutefois : elle a diminué dans les trois régions entre 2021 et 2022. Les autrices du baromètre lient surtout cette diminution aux politiques d’aide aux ménages qui ont été adoptées au cœur de la crise énergétique (extension du tarif social aux bénéficiaires du statut BIM, extension conjoncturelle du statut de client protégé). On peut aussi imaginer qu’une série de ménages ont anticipativement restreint leur consommation d’énergie en développant des stratégies de résistance, d’ajustement, de bricolage, de privation et de restriction pour faire face à une facture énergétique annoncée comme très salée. On note en ce sens une diminution de la consommation globale de gaz (15,3 %) et d’électricité (3 %) en 2022 par rapport à l’année précédente — selon les régulateurs, celle-ci est due à de nombreux facteurs, parmi lesquels une température moyenne élevée (4), mais aussi bien sûr la hausse des prix. (5) On peut d’ailleurs supposer qu’une grande partie des ménages se sont juste privés, et ont glissé d’une forme de précarité énergétique vers une autre.

Si, entre 2021 et 2022, la précarité mesurée (PEm) a diminué, la précarité cachée (PEc) a explosé : de 4,5 % en 2021 à 6,2 % en 2022 à l’échelle nationale. Cette forme de précarité énergétique, marquée par la restriction de consommation énergétique, touche bien plus largement les ménages bruxellois (15,9 % d’entre eux) que ceux de Wallonie (4,1 %) ou de Flandre (5,5 %). En outre, 4,1 % des ménages belges ont déclaré ne pas être en mesure de se chauffer correctement ou craindre de ne pouvoir faire face à leur facture énergétique (PEr).

Un choc mieux amorti en Wallonie et à Bruxelles

Dans un contexte de crise inédite des prix de l’énergie, les pouvoirs publics ont pris des mesures exceptionnelles afin de protéger les ménages et de limiter la casse. (6) Or, on remarque des conséquences différentes selon les régions, en raison sans doute de spécificités socioéconomiques régionales, de l’ampleur de la population touchée par l’extension conjoncturelle du tarif social aux BIM, mais aussi des mesures sociales particulières supplémentaires prises par certaines entités fédérées. Ainsi l’augmentation en termes relatifs de la précarité énergétique a été bien plus faible en Région de Bruxelles-Capitale (+4,1 %) et en Wallonie (+1,7 %), deux régions néanmoins déjà marquées par une forte précarité totale, qu’elle ne l’a été en Région flamande (+13,1 %).

La variabilité régionale du basculement de couches de la population dans la précarité énergétique incite à envisager la précarité énergétique et son halo, afin de prendre aussi en compte les ménages qui se tiennent au bord de la précarité. La notion de « vulnérabilité énergétique » permet de considérer l’état de fragilité potentielle face à un danger (crise énergétique, conditions météorologiques extrêmes, etc.).

Tout au marché et au CPAS ?

Dans un premier temps, et à titre transitoire au moins, les résultats des mesures de protection des personnes vulnérables adoptées au plus fort de la crise des prix plaident pour leur pérennisation et leur renforcement. Ces politiques sociales exceptionnelles ont empêché une partie de la population la plus vulnérable de sombrer dans une précarité énergétique encore plus sévère.

L’extension du bénéfice du tarif social aux ménages titulaires du statut BIM a été supprimée par le gouvernement De Croo au 1er juillet 2023. Après les élections de 2024, qui ont été marquées par la nette progression du MR et des Engagés en Wallonie ainsi qu’à Bruxelles, l’évolution des mécanismes de protection sociale est pour l’instant incertaine. Une première tendance pourrait toutefois être indiquée par la déclaration de politique régionale du gouvernement wallon (composé du MR et des Engagés, également pressentis pour participer aux gouvernements fédéral et bruxellois) qui tient sur ce sujet en quatre lignes : « (…) les différentes politiques de lutte contre la précarité énergétique devront être évaluées et rassemblées dans l’objectif d’être plus efficientes et de mieux soutenir les ménages. Le Gouvernement a la volonté de faire du CPAS un acteur central de lutte contre la précarité, y compris la précarité énergétique. Les différents dispositifs existants et notamment celui imposant un recours à la justice de paix seront évalués et réformés pour être simplifiés et beaucoup plus efficaces ».

Quelle serait l’efficacité protectionnelle de ces orientations, à ce stade encore fort vagues ? Le recours à la justice de paix, en vigueur en Région bruxelloise et en Wallonie, bien qu’imparfait, présente quelques garanties en termes de protection des personnes dans leur accès à l’énergie. Il permet parfois d’éviter la coupure (ou l’imposition d’un « compteur à budget » en Wallonie) en trouvant des solutions de règlement de dettes, ce qui éloigne la perspective d’une perte totale d’accès aux services énergétiques et contribue ainsi à protéger les ménages contre les interruptions de leur approvisionnement. « L’évaluation » et la « simplification » annoncée de ce système risquent de ne pas aller dans le sens d’une meilleure protection sociale des ménages précaires. (Lire l’encadré) De même, la volonté de ramener la prise en charge des questions d’accès à l’énergie au niveau des CPAS pose question. Celle-ci présente des risques importants, surtout celui de la perte de droits généraux et universels. Placer la lutte contre la précarité énergétique au niveau local déresponsabiliserait tant les fournisseurs d’énergie que la société dans son ensemble et exposerait le système à une fragmentation des aides, compromettant ainsi potentiellement l’universalité et l’efficacité des politiques de soutien.

Couper l’accès au gaz et à l’électricité, avec ou sans autorisation d’un juge?

Depuis janvier 2023, les coupures d’électricité et de gaz doivent être autorisées par le juge de paix en Wallonie, comme c’était déjà le cas en Région de Bruxelles-Capitale. À travers ses « décrets juge de paix » (adoptés dans un contexte encore très marqué par la hausse des prix liée à la crise de l’énergie), le législateur wallon a souhaité rendre obligatoire l’intervention de la justice de paix en amont de la coupure de gaz ou d’électricité, mettant ainsi fin à l’installation automatique de systèmes de prépaiements (« compteurs à budget ») pour les ménages wallons ayant accumulé des dettes auprès de leur fournisseur de gaz et d’électricité. Les travaux de la Commission de l’énergie, du climat et de la mobilité avaient conclu à l’intérêt du contrôle juridictionnel de la suspension des fournitures de gaz et d’électricité comme un « rempart » ou un « garde-fou » contre la précarité énergétique (1). À l’époque, les fournisseurs s’étaient opposés très fermement au projet de loi, y voyant une « menace » pour les (petits) fournisseurs (2) ainsi qu’un « retardateur sur une bombe sociale » (3), rien que ça.

Cet été, tandis que le Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie (RWADE) plaidait pour le maintien du contrôle des coupures par les juges de paix (4), le régulateur wallon (CWaPE) a publié une évaluation défavorable de ces décrets, soulignant la hausse impressionnante du recours à la procédure de end-of-contract (non-reconduction de contrats des clients endettés) par les fournisseurs afin de ne pas avoir à engager de procédure judiciaire. Le faible taux de présentation des justiciables et l’accroissement de la dette en raison des délais de justice viennent compléter le constat négatif de la CwaPE. (5) Des raisons suffisantes pour laisser au marché et aux fournisseurs la gestion du droit à l’énergie des ménages ?

(1) Parlement wallon, Séance publique de la commission de l’énergie, du climat et de la mobilité, jeudi 18 juin 2020.

(2) « Les petits fournisseurs d’énergie wallons se sentent menacés par le décret “juge de paix” », L’Écho, 5 novembre 2022.

(3) FEBEG, Énergie : La judiciarisation des défauts de paiement aggravera la situation des personnes précarisées, communiqué de presse, 26 avril 2021.

(4) Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie (RWADE), Note à l’attention des formateurs du Gouvernement wallon, 25 juin 2024, en ligne sur leur site.

(5) CWaPE, Évaluation des « décrets juges de paix », 30/06/2024, en ligne sur leur site.

Une nécessaire transition

Subsiste en outre une question plus large : quel accès à l’énergie veut-on garantir à tous ? Il est désormais crucial de repenser l’accès à l’énergie en tenant compte de la quantité limitée de ressources disponibles et de la nécessité de réduire drastiquement la production de CO2. Cela passe par le fait de penser l’énergie non comme un bien en soi, mais comme « un moyen d’accès à certains [biens] (se chauffer, se déplacer, se loger…) et donc à certains choix globaux de vie bonne ». (7) Ce qui compte donc, c’est ce qui est visé à travers l’accès à l’énergie, mais pourrait être visé par d’autres moyens. Il s’agit alors de penser les formes collectives d’organisation et les modèles énergétiques que nous souhaitons mettre en place à l’aune d’une attention aux injustices environnementales (qu’elles soient actuelles ou intergénérationnelles).

Dans son allocution inaugurale au séminaire « Options fondamentales pour une société de bas profil énergétique » (Mexico, 1983), Ivan Illich pointait le monopole culturel d’un style de vie intensément demandeur d’énergie, ramassé sous la forme d’une promesse politique : « des jobs et des Watts ».(8) À lire la déclaration de politique régionale du premier gouvernement du royaume formé à l’issue des dernières élections, il n’est pas sûr que l’on soit sorti de cette conception.

Plutôt que de s’enfoncer dans ce modèle, inéquitable socialement et prédateur du point de vue écologique, Illich proposait l’avènement d’une société de bas profil énergétique. Cette idée ne se déploie pas dans un horizon utopiste ou révolutionnaire, mais plutôt dans un espace concret de confrontation entre intérêts divergents et stratégies parfois contradictoires. Elle s’incarne dans des progrès, des revers et des ajustements continus. En réalité, il nous paraît qu’elle représente le cadre dans lequel se déroulent les véritables luttes pour un changement significatif, tant sur le plan social qu’écologique, nécessitant une réflexion approfondie sur les ajustements politiques à effectuer. Quelques pistes peuvent être envisagées, qui permettent de socialiser la charge d’une contraction de la demande d’énergie de nos modes de vie : rénovation du bâti, aménagement du territoire, promotion des énergies renouvelables, développement et soutien aux pratiques faiblement consommatrices d’énergie, installation d’équipements techniques performants, renforcement des services publics (notamment de transport), etc. Ce n’est qu’à ce prix que la transition pourra être juste et constituer un horizon politique désirable et mobilisateur, tout en luttant contre la précarité énergétique et en amplifiant par là les capacités des personnes à mener une vie digne.

- Par Antoine Printz (CSCE)

(1) Baromètre de la précarité énergétique, 2024, en ligne sur le site de la Fondation Roi Baudouin.

(2) Voir Nicolas Per, « Un retour à la normale ? », 30.07.24, en ligne sur le site d’Infor gaz Elec.

(3) Anne Delvaux et François Grévisse, Précarité énergétique, Pauvérité, n°17, 2017.

(4) « Précarité énergétique d’été, une nouvelle forme de mal-logement », 2023, en ligne sur le site de la Fondation Abbé Pierre.

(5) CREG, CWaPE, BRUGEL, VREG, Rapport commun sur l’évolution des marchés de l’électricité et du gaz naturel en Belgique, 2022, en ligne sur le site de la CREG.

(6) Aurélie Ciuti et Nicolas Per, «Augmentation des prix du gaz et de l’électricité : la réponse politique est-elle à la hauteur ? », La Revue nouvelle, n°8, p. 7, 2021.

(7) Nathalie Frogneux, Charlotte Luyckx et Françoise Bartiaux, « Liberté individuelle et contraintes matérielles : une approche conceptuelle de la pauvreté énergétique en Belgique », VertigO, vol. 14, no 3, 2015.

(8) Ivan Illich, « L’énergie, un objet social ». Esprit, no 8 9, 2010.