droits humains

Mawda :autopsie d’un crime d’État

Un livre de Manu Scordia, sorti en début d’année, retrace en bande dessinée les événements entourant la mort de la petite Mawda, deux ans, tuée en 2018 par un tir de policier. Six ans plus tard, l’ouvrage entretient la mémoire des faits… et la vigilance nécessaire.

Régulièrement, des informations radiophoniques rapportent des récits de violences policières. Avec parfois le décès des personnes concernées. Pour les affaires les plus récentes,il faut se souvenir de Sabrina El Bakkali et Ouassim Toumi, Ibrahima Barrie, Jozef Chovanec, Sourour Abouda, Imed Haddaji, Mehdi Bouda, Adil Charrot, Amine Bangoura…

Mai 2018, la nuit du 16 au 17. Une trentaine de personnes réfugiées en Europe cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne. Sur les autoroutes belges, la camionnette où elles se trouvent est prise en chasse par la police. Parmi elles, une famille originaire du Kurdistan irakien : Mawda, deux ans, son grand frère Mohamed,Amir Phrast et Ali Shamden, sa maman et son papa. La famille ne sortira pas complète de cette poursuite…

Le drame a connu une certaine répercussion médiatique, mais… Il y a un colossal « mais », car la relation des faits va être truffée de fausses informations, déformant dès lors la connaissance des événements par le grand public. Si certains osent classer ce type d’affaires dans la rubrique des faits divers, Manu Scordia, dès le titre de son livre, restitue à cette mort violente sa nature réelle : un crime d’État.

Parue aux éditions « La boîte à bulles », cette bande dessinée propose une présentation très complète des événements, mais aussi une analyse fouillée de tout ce qui a suivi, dans la presse, mais aussi au tribunal lors du procès du policier tireur, le tout accompagné de rencontres inédites. Ces rencontres, auprès de protagonistes incontournables de l’affaire, rythment pour les lecteurs le récit du drame, en rapportant les paroles des parents de la petite Mawda, de l’avocate de ces derniers, des travailleuses sociales de centres d’hébergement, ou encore du journaliste qui révélera les incohérences des versions policières successives. À la fin de l’ouvrage, les lectrices et lecteurs trouveront en complément un dossier documentaire très fourni. Manu Scordia nous raconte une histoire, mise en image. Une histoire vraie, tout simplement.

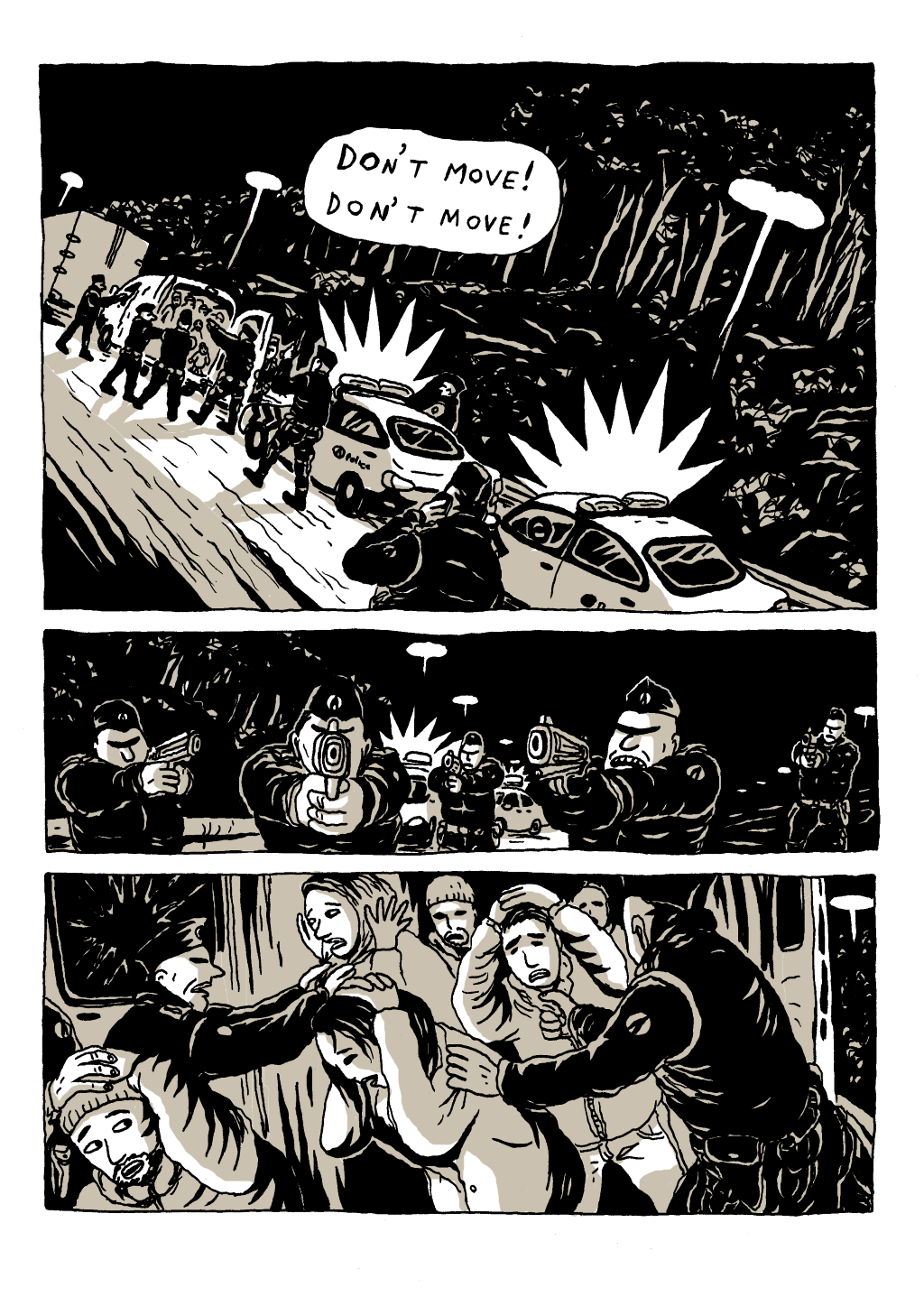

Une course-poursuite à l’issue tragique

Le livre s’ouvre sur des images de nature, des feuillages dans lesquels se trouve un écureuil occupé à se nourrir… Une voix off raconte : « Cela fait précisément deux ans, six mois, huit jours et huit heures que c’est arrivé. Ce soir-là, elle avait faim, je lui avais préparé un biberon. Ce biberon, je le garde toujours. Ce chiffon que vous voyez, elle l’avait toujours avec elle. » (1) Très vite, un zoom arrière révèle la localisation de cette nature et du petit rongeur : ils sont à côté d’une aire d’autoroute où plusieurs voitures de police sont à l’arrêt, vides de leurs occupants… Les policiers sont debout, armes pointées vers une camionnette, et hurlent « Don’t move » ! À ces mots, une autre voix répond : « Ambulance, please, ambulance ! » Des êtres humains sont sommés de se mettre au sol, quand des bras surgissent de l’obscurité du véhicule, porteurs d’un petit corps humain ensanglanté. Durant la poursuite, un policier a sorti son arme. En direction de la camionnette, il a tiré. Et la balle a traversé la tête de la petite Mawda. Voilà pour les faits…

Comment en sommes-nous arrivés là ? Après cette scène inaugurale, voilà ce que les plus de cent cinquante planches de cette bande dessinée vont nous raconter, en nous plongeant dans les événements de manière haletante et précise, car chaque détail est bien sûr rigoureusement documenté. Qu’est-ce qui a motivé l’auteur à réaliser ce livre ? « Comme tout le monde, j’ai pris connaissance de l’affaire dans l’actualité, dans les jours qui ont suivi la mort de Mawda. J’ai évidemment été profondément choqué, et même plus que ça… Je suis de manière générale impliqué dans les questions liées au racisme, aux violences policières et je suis donc conscient de ces réalités et du caractère criminel que peuvent revêtir les actes de la police… Cependant, là, j’étais encore plus scandalisé, car on en arrivait donc au point où des policiers belges peuvent tuer une petite fille de deux ans d’un tir par balle. Ça m’a terriblement remué. » (2)

Les échos venus de la population, parfois, rajoutent encore une couche dans le glauque. « J’ai également été choqué par les réactions, ou plutôt par le peu de réactions, finalement, que ça a suscité, vu la hauteur du drame. Au niveau de la solidarité et du soutien à la famille, cela a été assez pauvre, en comparaison par exemple avec l’affaire des enfants disparus en 1996… Des centaines de milliers de gens descendaient alors dans les rues pour crier le scandale d’actes horribles sur des enfants. Force est donc ici de constater que certaines vies humaines semblent, pour certains, valoir moins que d’autres. Mais il y a également eu des tas de réactions atroces, haineuses, dégueulasses et racistes, notamment sur les réseaux sociaux. Certains disaient « C’est la faute des parents, c’est la faute du chauffeur, etc ; ». D’autres allaient carrément jusqu’à dire « Tant mieux, ça en fera toujours une de moins ». »

Durant les mois suivants, l’auteur découvre la contre-enquête réalisée par le journaliste Michel Bouffioux (3), « qui apporte de nombreux éléments encore plus sordides pour cette affaire qui l’était déjà grandement. J’ai vu là une importance de réaliser quelque chose pour laisser une trace de ce drame, que cette affaire ne reste pas dans l’oubli. » (4)

Désinformation majeure

Le lendemain du drame, la presse relate les faits dans un récit propice à dédouaner les policiers de la mort de la petite fille. Le quotidien La Dernière Heure, par exemple, titre « Course-poursuite entre migrants et policiers : le bouclier était un bébé de deux ans ! » Le quotidien poursuit : « Une fillette innocente, qui venait de fêter ses deux ans le 14 avril, est décédée dans des circonstances dépassant l’entendement. Elle aura passé les dernières minutes de sa courte vie exhibée au travers de la fenêtre d’un Peugeot Boxer blanc conduit par un passeur de migrants sans scrupules ! (…) La réplique policière prend la forme de coups de feu de sommation puis d’arrêt, en direction des pneus. Rien n’y fait : la camionnette suspecte file dans la nuit. » (5)

Les contre vérités sont nombreuses dans ce récit. L’analyse des faits montrera notamment que la fillette vue à la fenêtre n’était pas Mawda, mais une autre enfant, qui par ailleurs n’a jamais été agitée dans le vide. La soulever pour la rendre bien visible ne cherchait pas à en faire un « bouclier », la montrer avait évidemment pour but d’informer les poursuivants de la présence d’enfants à bord, pour indiquer la nécessaire prudence à adopter. Par ailleurs, il n’y a jamais eu de « tirs de sommation ». Pas non plus de course-poursuite, en pleine nuit, « à toute allure ». Bien évidemment, ce type de véhicule, empli d’êtres humains (près de trente personnes), peut à peine dépasser les 90 km/h, un constat élémentaire, par ailleurs posé par une inspectrice ayant participé à l’opération. La défiance envers la presse quotidienne, manifestée par certains,semble ici totalement justifiée…

Où toutes ces confusions prennent-elles leur source ? Manu Scordia rencontre Michel Bouffioux, qui livrera progressivement les réponses dans l’ouvrage. « Ce sont les incohérences lues dans la presse qui m’ont mis la puce à l’oreille. Selon certains médias, les migrants auraient fracassé la vitre avec la tête de l’enfant. Selon d’autres, il y aurait eu un échange de tirs et elle serait morte d’une balle perdue. D’autres encore parlent de « course folle », mais une camionnette avec trente personnes à bord ne peut pas aller bien vite. J’ai voulu en savoir plus ». Les deux hommes décortiquent ensuite le déroulement des faits, dont nous ne pourrons évidemment rendre compte en détail ici. Il est cependant indispensable de savoir que lorsque Mawda part en ambulance, le parquet est mis au courant de l’opération, quarante minutes après les faits, mais sans que le coup de feu soit mentionné ! Le magistrat de garde demande de prévenir la Police judiciaire fédérale (PJF) de Tournai qui n’aura, elle non plus, pas connaissance du coup de feu. Le médecin légiste contacté ensuite non plus…

Aucun rapport n’est fait entre le coup de feu et le décès de la gamine… Mais de quoi est-elle donc morte ? Un officier – qui avait connaissance du coup de feu – rédige un PV mentionnant que selon les informations recueillies et les constatations : « On transporte des personnes en situation illégale dans une camionnette. On est pris en chasse par la police et on tente de se soustraire au contrôle. Au cours de la poursuite, on brise des fenêtres avec la tête d’une enfant, et on fait mine de la jeter vers les véhicules de police. Les coups occasionnés entraîneront un traumatisme crânien et le décès de l’enfant ». (6) C’est cette version des faits qui trouvera un écho dans la presse, relatant en substance qu’une enfant a été volontairement sacrifiée par des étrangers dans une camionnette poursuivie par la police.

Le livre reproduit alors certains des messages lus sur les formidables réseaux (dits) sociaux : « Ces (sic) les mêmes qui violent les femmes dans les rues » ou « Ils sont près (re-sic) à sacrifier leurs enfants sérieusement comment on peut laisser venir chez nous des gens pareils », ou encore « Je suis pour chacun chez soit (re-re-sic) » ou l’encore plus clair, au sujet de l’idéologie véhiculée, « Franchement une de moins on va pas se plaindre ». Rejeter l’autre pour se donner l’impression d’exister, les racistes font pitié. Ce sont pourtant ces réflexes répugnants qui ont été flattés par les récits journalistiques.

L’auteur

Manu est né en 1982 à Cuesmes, au sein d’une famille où l’engagement politique tient une grande place. Dans cette commune du Borinage, il travaille comme animateur pour enfants dans une association de quartier.

En plus de réaliser des bandes dessinées, il est aussi illustrateur et dessinateur de presse, les lectrices et lecteurs de la revue Ensemble ! le constatent régulièrement dans nos pages, ses dessins accompagnant nos articles depuis notre numéro 75, paru en juillet 2012. Il a également dessiné pour le périodique Imagine demain le monde, la Revue Z, ou encore la Revue des étudiants francophones (JEF). Il a étudié la bande dessinée à Saint-Luc et participé à diverses expositions, notamment avec une pratique originale, le dessin sur photo, en 2016 avec le photographe Karim Brikci-Nigassa pour l’exposition Black Panther Lives Matter, à l’occasion des cinquante ans de la naissance du Black Panther Party, ou encore à l’occasion de la commémoration des cent cinquante ans de la Commune de Paris, en 2021.

Mawda, autopsie d’un crime d’État est son troisième livre. Il a publié auparavant Ali Aarrass, en 2019, ouvrage présentant le parcours d’un Belgo-Marocain incarcéré et torturé au Maroc dans l’indifférence des autorités belges, alors que son innocence est établie et que sa libération est exigée par l’ONU. (1) Ce premier livre lui vaudra le prix Atomium-Le Soir de la bande dessinée de reportage. Son second livre s’intitule Le rouleau compresseur, chronique d’un racisme institutionnel, paru en 2023. À partir de sept récits, il met en lumière le caractère structurel du racisme et son omniprésence dans tous les domaines de la vie en société en Belgique. Il est associé pour ce livre à Foued Bellali, responsable (et éditeur pour cet ouvrage) de l’ASBL forestoise 2bouts, qui propose des formations et des ateliers créatifs pour aborder les thématiques du racisme et des discriminations. Le livre donne la parole aux acteurs de terrain et aux victimes de ces réalités.

(1) Lire « Ali Aarrass en BD, par Manu Scordia »,

Un traitement inhumain

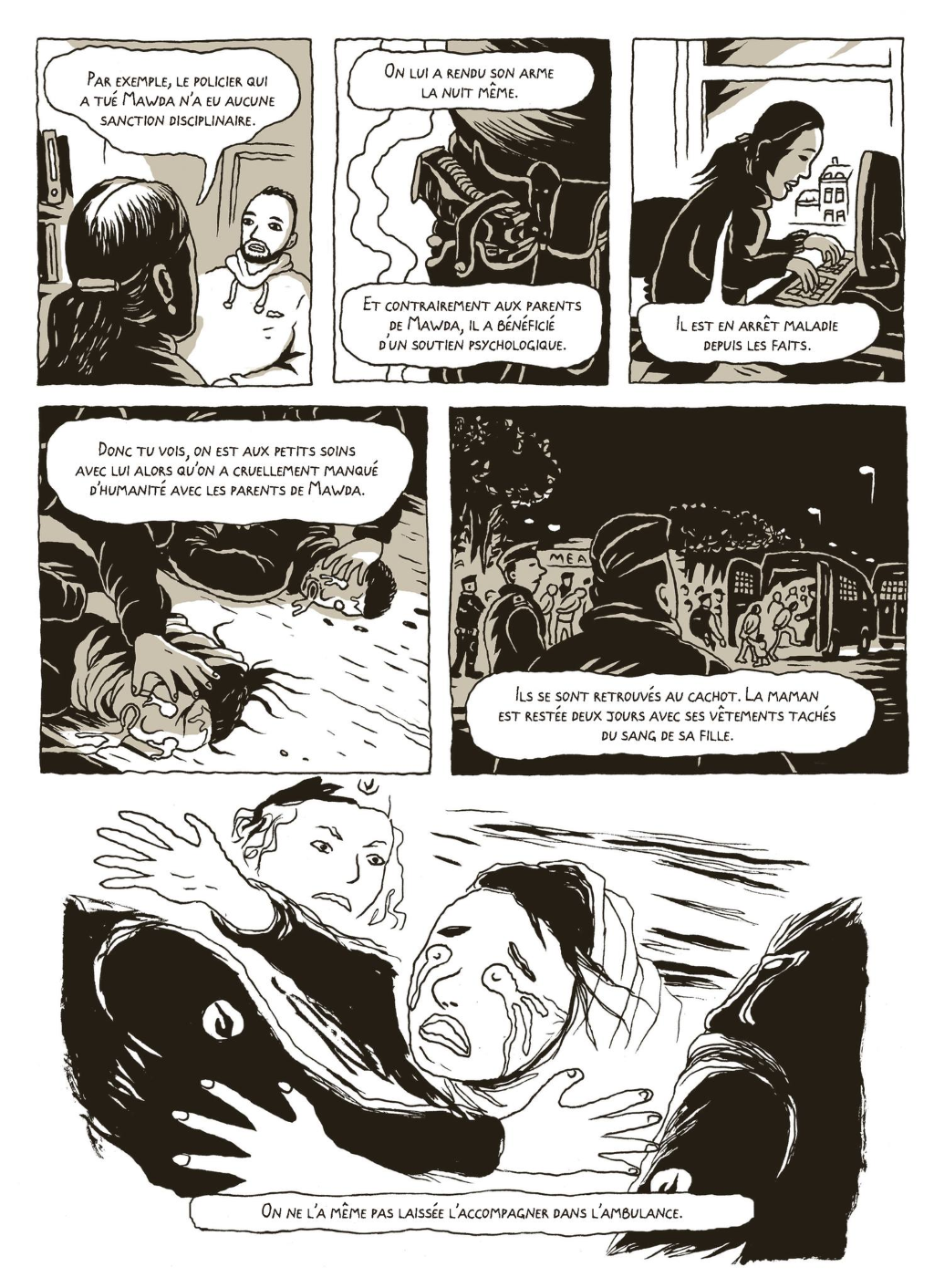

Sous les crayons de Manu Scordia, le papa de Mawda raconte le drame. « Il y avait une fontaine de sang. Ils nous ont braqués comme s’ils devaient attraper des terroristes. J’ai dit plusieurs fois « please ambulance », mais personne ne nous répondait. Mon épouse criait « prenez mon enfant ! ». Ils ont pris Mawda et l’ont mise par terre. C’était l’horreur ! Ils m’ont fait une clé de bras et se sont assis sur moi. Dans les heures qui ont suivi, j’ai fait une crise d’angoisse, je criais, je pleurais… Je n’ai pas de mot pour décrire la manière avec laquelle ils nous ont traités. » La petite Mawda se vide de son sang sur le sol du parking, lorsque les secours arrivent… La maman poursuit : « J’ai voulu entrer dans l’ambulance pour accompagner ma fille, mais ils n’ont pas voulu. Une policière m’a tiré les cheveux pour m’en empêcher. »

Plus d’une demi-heure après le drame, l’ambulance part avec le corps de leur fille, que les parents ne peuvent donc accompagner. Une policière, mise au courant du décès de la gamine, expliquera : « À un moment, le médecin me fait signe que c’est fini. Je fais comprendre à la maman qu’elle ne peut pas accompagner sa fille dans l’ambulance parce qu’elle est en état d’arrestation administrative. Je la ramène vers le groupe de personnes. Elle m’a demandé plusieurs fois ce qu’il en était de sa fille, mais j’avais reçu l’ordre de ne rien lui dire ». Une fois dans l’ambulance, il est vrai que les parents de Mawda auraient pu, eux, évoquer le coup de feu au personnel médical…

Dans un cachot, quelques heures plus tard, ils apprennent la mort de leur fille, puis sont relâchés dans les quarante-huit heures avec tous les occupants de la camionnette, avec un ordre de quitter le territoire. Selon la version des policiers, ces gens seraient donc responsables de la mort d’une enfant, frappée contre la vitre du véhicule, et les autorités belges décident, en toute logique, de les relâcher en leur intimant de disparaître… La maman est restée deux jours avec les vêtements tachés du sang de sa fille. L’inhumanité policière jusque dans les moindres détails.

Le procureur du roi de Mons explique le refus signifié aux parents d’accompagner leur fille mourante: « Quand les services de secours arrivent sur les lieux d’un accident, ils embarquent les blessés et on ne prend personne d’autre. » Faut-il rappeler à ce monsieur qu’il s’agit ici d’une fillette de deux ans ? Et que les parents sont clairement identifiés ? L’infirmière intervenue ce soir-là, que nous imaginons plus rompue qu’un procureur du Roi à l’exercice d’emmener des blessés, dira : « Ce qui m’a choquée, c’est que les parents n’ont pas pu nous accompagner. »

L’infirmière dira également qu’« Un policier nous a dit que la petite était tombée de la camionnette. » Un ambulancier dira « Arrivés sur place, nous avons été accueillis par un policier qui m’a précisé : « La petite a été balancée du véhicule. T’imagines ? » » Un autre ambulancier poursuit, « Une policière est venue nous trouver. Elle n’a pas fait mention de l’usage d’une arme à feu. « C’est un traumatisme crânien » », lui a-t-on dit. Un médecin, lui, déclarera : « Il m’a été rapporté que la petite était tombée du véhicule en marche. Je n’ai jamais entendu parler d’un coup de feu. » » Au comité P, le médecin a expliqué pourquoi, dans un premier temps, il a cru à ce mensonge. « Dans ma pensée, les cervicales auraient pu se rompre, touchant la moelle ou le tronc cérébral, ce qui pouvait provoquer l’arrêt cardiaque. En effet, chez un enfant, la tête étant plus lourde par rapport au reste du corps, c’est souvent elle qui va percuter le sol en premier. Donc la plaie (NDLR : sur le visage) pouvait trouver également son origine dans une chute de l’enfant. (…) Personne ne m’a fait part de l’utilisation d’une arme à feu. Je n’ai pas cherché à savoir car ma priorité était de sauver l’enfant. Je m’en suis directement occupé, et au final je ne suis resté que très peu sur place, à savoir une petite dizaine de minutes. » (7)

Certains policiers vont se montrer, eux, plus « consciencieux ». L’officier de la PJF de Tournai, de garde la nuit précédente, décide d’aller voir le corps de Mawda à la morgue. Totalement secoué, il notera qu’aucune trace de coup ni de coupure n’est visible sur le corps de l’enfant, « Par contre, une perforation « en étoile » de petite dimension est bien visible ». Il a ensuite une conversation téléphonique avec la juge, dont on ne connaît pas la teneur, mais, toute la journée, le magistrat de presse du parquet communiquera aux journalistes qu’ « on peut déjà exclure la thèse d’une blessure par balle provenant des policiers. » Quelques heures plus tard, lors de l’autopsie, la juge constate elle-même l’évidence : il s’agit, sans aucun doute possible, d’une blessure par balle. Quelques jours après, le procureur général de Mons, Ignacio de la Serna, dira : « À l’œil nu, je dis bien à l’œil nu, on voit que c’est une balle… » Toutes les personnes qui verront le corps diront cette évidence, ce qui entraînera de nombreux rétropédalages ensuite… Mais, auprès du grand public, une grande partie du mal était fait.

Un contexte extrêmement à droite

Au moment des faits décrits dans le livre de Manu Scordia, la Belgique, exactement comme aujourd’hui, fonce à droite toute… La coalition au pouvoir, dite « suédoise », met en place en 2014 un gouvernement inédit en Belgique, dirigé par le libéral francophone Charles Michel. Une de ses particularités est d’être minoritaire au niveau francophone, les libéraux du MR – en contradiction avec leurs engagements préalables – acceptent d’avaliser un gouvernement avec les nationalistes flamands, linguistiquement déséquilibré, en étant la seule formation francophone (représentant à peine un tiers des élus francophones). Du côté flamand, trois partis sont au rendez-vous, les libéraux de l’Open VLD, les sociaux-chrétiens du CD&V et les nationalistes de la NV-A. Autre particularité donc, il s’agit de la première participation de la NV-A au gouvernement fédéral belge, un parti dont l’objectif numéro un, par ses statuts, est la disparition du pays.

Le secrétariat d’État à l’Asile et aux Migrations est entre les mains du sinistre Théo Francken (NV-A), parmi les plus à droite de la formation politique nationaliste flamande. On s’est demandé de combien de millimètres était constituée la marge entre sa politique et celle que mènerait le Vlaams Belang au même poste. Le secrétaire d’État a pu déclarer qu’il était prêt « à faire plus » pour les réfugiés syriens, en 2015, quand la Belgique comptait en accueillir… trois cents. (1) En comparaison, le Liban, pays presque trois fois plus petit que le nôtre, pour une population d’environ la moitié, en accueillait dans le même temps environ un million. La Belgique peut faire plus, c’est certain. Et elle le fera, mais à l’initiative de la population civile, pas des autorités politiques. La mise sur pied de la Plateforme Citoyenne, qui a réalisé un travail colossal en organisant l’accueil des réfugiés de guerre au sein de familles volontaires, redonnera durant cette période de la dignité à la Belgique. (2)

Dès la mort de Mawda, la rhétorique politique était prête. Pour le chef de la police fédérale, le ministre de l’Intérieur NV-A Jan Jambon, Mawda n’était pas la victime d’un tir policier mais bien des passeurs. Son chef de parti Bart De Wever, lui, déclarait que « (…) quel que soit le caractère tragique de la mort d’un enfant et qu’un enfant est par définition innocent, vous devez oser mettre en cause la responsabilité de ces parents. » (3) Dédouaner la police, en toutes circonstances, semble être le mantra de la NV-A. Il est alors, au moment des faits et comme c’est le cas aujourd’hui, l’homme politique le plus puissant de Belgique.

« Enfant-bélier », pour casser une vitre. « Enfant-bouclier », pour éviter le tir sur des adultes. Une enfant de deux ans jetée par ses parents par la fenêtre d’un véhicule. Des parents responsables de la mort de leur enfant… Que tous ces discours soient énonçables par des policiers ou des responsables politiques, qu’ils soient reproduits sans états d’âme par la presse, démontre à quel point la déshumanisation systématique des étrangers a déjà bien labouré les cerveaux des habitants de ce pays.

(1) « Theo Francken prêt « à faire plus » pour les réfugiés syriens », Belga, 17 avril 2015.

(2) « Face à l’immobilisme, le mouvement citoyen ! », plus d’informations sur le site de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés.

www.bxlrefugees.be

(3) « De Wever charge les parents », article « Le sort réservé aux parents de Mawda après la mort de leur fille », Lorraine Kihl, dans le journal Le Soir, 24 mai 2018.

Des actes injustifiés, dès le départ

Rien ne s’est passé « normalement » dans cette affaire, à commencer par la prise en chasse du véhicule, qui n’aurait pas dû avoir lieu, de même qu’un tir dans un tel contexte, que rien ne justifie. Le Comité P (8) a analysé les documents internes de la police fédérale. Ceux-ci évoquent les bonnes manières d’agir en cas de « poursuites et interceptions de véhicules ». L’organe de contrôle relève que « le manuel édicte une série de principes de sécurité parmi lesquels : (…) « éviter de rouler (ou de se retrouver) à côté ou devant le véhicule en fuite » (ou encore) « éviter de faire usage d’armes à feu à partir du véhicule en mouvement, sauf en cas d’absolue nécessité et en tenant toujours compte de l’environnement et des risques engendrés par un tir. » » Il ajoute que, « « Le manuel évoque également différentes actions possibles durant la poursuite. Celles-ci doivent respecter le principe d’évolution graduelle. Outre le fonctionnement des feux bleus et de l’avertisseur sonore spécial, l’injonction de s’arrêter peut être répétée par gestes ou via le système de signal ‘stop' ». Or, dans l’affaire Mawda, le véhicule d’où provint le tir s’est bien retrouvé à côté de la camionnette, il y a bien eu usage d’une arme à feu et la question d’une injonction qui aurait été faite par le tireur fait l’objet de déclarations contradictoires ». (9)

Tout policier doit savoir que tirer depuis un véhicule en mouvement sur un autre véhicule en mouvement ne peut qu’être hasardeux. Au minimum. D’autant qu’un autre policier poursuivant déclarera que « L’inspecteur principal nous a dit de ne rien tenter car il y avait un enfant à bord du véhicule ». Il est établi également que le coéquipier du tireur a adapté son discours. S’il a affirmé dans un second temps, devant le Comité P, « Je suis convaincu que le tir est parti sans qu’il le veuille », dans la nuit du drame, lors d’un appel à un officier de garde, il avait dit « Je lui avais pourtant dit de ne pas tirer ». Le Comité P a reçu des enregistrements radios, notamment une conversation enregistrée après le tir. Le policier tireur a alors pu faire le tour de la camionnette, pour constater que son tir n’avait pas atteint le pneu du véhicule, qu’il dit avoir visé, ni la portière. Le dispatcher lui demande si son tir a quelque chose à voir avec la mort de l’enfant. Le policier répond : « « Ben je ne pense pas, non… Moi j’ai tiré en direction des roues, je ne pense pas. » Il continue ensuite à s’épancher mais le dispatcher l’interrompt. Il dit au tireur : « On est enregistrés… Moins on en sait, mieux c’est. » » (10)

De même que pour le tir, la poursuite n’aurait jamais dû avoir lieu. Il s’est en effet avéré que le véhicule avait déjà été marqué par une balise de géolocalisation, quelques jours avant la poursuite. Elle était donc déjà l’objet de surveillance par un autre service de police belge, en collaboration avec la police française, dans une opération surveillant les tentatives d’atteindre la Grande-Bretagne. Prendre en chasse un véhicule sous surveillance n’a absolument aucun sens, et l’absurde et le dysfonctionnement policiers se colorent ici du sang d’une petite fille de deux ans.

En résumé, tous les policiers présents sur le parking, tous au courant du coup de feu, racontent immédiatement une histoire fausse, dès l’arrivée des services de secours. Dans les heures qui suivent, leur version sera couverte par des membres du pouvoir judiciaire, et largement relatée dans la presse à l’attention de la population. En outre, la gravité des événements sera relativisée par les membres du gouvernement. Lorsque des autorités policières, judiciaires et politiques ne permettent pas à la population un accès à la connaissance des faits réels, tels qu’ils se sont déroulés, mais à des fake news délibérées, cela concourt de fait au discrédit des informations officielles, et par ricochet à la légitimation de « récits alternatifs ». Tout cela alimente donc un climat général de confusion, producteur de thèses parfois totalement farfelues…Les meilleurs alliés des complotistes, actifs sur l’autre face de la même pièce, sont bien entendu les propagateurs de mensonges d’État.

Des opérations de traque nommées Médusa

Le gouvernement de l’époque (Lire « Un contexte extrêmement à droite ») est alors à l’initiative d’un nouveau type d’opérations policières. Les faits survenus dans la nuit du 16 au 17 mai 2018 sont à analyser à l’aune de ces opérations.

Fin 2015, le gouvernement expose clairement son idéologie à la Chambre. « Les personnes en séjour illégal constituant une menace pour la sécurité nationale seront recherchées en priorité et renvoyées au plus vite vers leur pays d’origine. L’arrivée massive de demandeurs d’asile a créé le besoin d’entreprendre une action visant à maintenir un contrôle maximal sur cet afflux. L’action Médusa a été mise sur pied dans cette optique-là. » (11) Des hommes, des femmes et des enfants, quittant une situation intenable sont transformés en « menace ». Voilà le message transmis à notre population, mais aussi… aux policiers.

La population belge entend parler de ces opérations pour la première fois deux ans avant la mort de Mawda, en 2016. Le terme « Opération Médusa-Frontière » désigne alors le déploiement massif de policiers le long du littoral, lorsque est annoncé le démantèlement de « La Jungle » de Calais, en France. Les autorités belges craignent alors que les réfugiés, forcés à quitter leur campement, se dirigent vers la Belgique. « Le gouverneur de la province de Flandre-Orientale les avait déjà assimilés à des mouettes en demandant de ne pas nourrir les réfugiés : voilà que la police considère dans sa communication interne la vague migratoire appréhendée comme une invasion de méduses, ces bestioles urticantes dont l’apparition détestée sur les plages trouble les affaires touristiques, inflige des piqûres douloureuses aux vacanciers et ne peut être que difficilement contrée, à moins de charcuter leur masse molle à coups de pelle. » (12) La police se défendra d’avoir voulu faire cette référence mais, quoiqu’il en soit, la délicatesse n’est pas au rendez-vous de la rhétorique policière.

Ici encore, la confusion régnera suite à la mort de Mawda : a-t-elle été tuée dans une opération de ce type ? Les déclarations ont été contradictoires et évolutives dans le temps, certains l’affirmant pour ensuite être « recadrés ». Le journaliste Michel Bouffioux se demande : « Des officiers de police s’étaient-ils trompés sur le nom de la mission dans laquelle ils étaient intervenus ? Cela nous semblait un peu fantaisiste mais l’histoire de la justice et de la police en Belgique est pleine de surprises. De plus, un syndicaliste policier semblait vouloir nous orienter en ce sens en nous laissant entendre qu’à force de multiplier les opérations de contrôle de migrants, on se serait mis à parler d’opérations Médusa à tort et à travers chez les gens en uniformes. Le seul fait d’envisager une telle hypothèse invite évidemment à s’interroger sur une certaine banalisation de la « chasse aux illégaux » qui se serait développée, au point que ce serait un peu Médusa tous les jours pour certains policiers ». (13)

En termes de responsabilité politique, cela va plus loin encore… Lors de réponses livrées au Parlement, le ministre de l’Intérieur de l’époque, Jan Jambon (NV-A), reconnaîtra avoir demandé, dans un courrier à la commissaire générale daté de fin janvier 2018, une intensification d’actions multidisciplinaires, organisées à la fois sur les parkings des autoroutes, dans les ports et sur les voies de chemins de fer. Quelques mois avant la mort de Mawda, donc. La multiplication d’opérations de chasse aux étrangers peut bien entendu influer sur le climat interne à la police. On peut y voir un encouragement à un sentiment de « carte blanche » accordée aux agents, entraînant une « réification » des étrangers, les réduisant en quelque sorte en objets d’une politique qui se doit d’être efficace. En outre, « l’enquête a établi que, cette nuit-là, l’auteur du coup de feu et son équipier s’étaient déjà livrés à une autre « chasse aux illégaux », qui n’avait pas débouché sur les arrestations auxquelles ils avaient espéré procéder. » (14) Disqualifier la migration, déshumaniser les réfugiés et créer un climat social de rejet, ces actes ont également comme corollaire que les policiers lancés dans ce genre d’opération sont à la recherche d’une certaine « productivité ». Il faut faire du chiffre.

Un langage déshumanisant

La bande dessinée de Manu Scordia rend compte avec justesse des évolutions du langage. Pour désigner Mawda, sa famille et leurs compagnons d’exil, les travailleurs sociaux rencontrés par l’auteur utilisent le terme « réfugié », là où les policiers et les journalistes usent pour leur part du terme « migrant ».

Jusque dans les années 2000, les personnes cherchant l’asile en Belgique et en Europe étaient appelées des « réfugiés », parmi lesquels on tentait déjà de créer des divisions, en distinguant deux catégories aux contours flous : les « réfugiés politiques » et les « réfugiés économiques ». Depuis, le terme « migrant » s’est progressivement généralisé dans l’usage politique, journalistique et commun.

Bien entendu, le mot « migrant » a l’avantage sur son prédécesseur de ne pas évoquer d’état de nécessité, ni les besoins humainement légitimes de protection. Un migrant ça migre, ça bouge, ça passe, ça ne reste pas. Pire encore : ça débarque chez nous. Le problème avec ces modifications langagières, c’est qu’elles sont tellement matraquées dans la presse, par les journalistes et les politiciens, qu’elles finissent par s’imposer parfois jusqu’en nous-mêmes, telle une pollution invasive, même lorsqu’on est insoupçonnable de complaisance envers les politiques répressives de l’Union européenne envers les déplacements de population. Il est parfois difficile d’y résister…

Pour les partis au pouvoir durant la législature 2014-2019 le mot « migrant » ne suffisant manifestement pas, ils en ont utilisé une variante aggravée : « transmigrant ». En d’autres mots : un migrant en transit.

Tout de même, cette fois le monde journalistique n’a pas totalement foncé tête baissée dans l’évolution langagière déshumanisante. Pour Sven De Potter, journaliste free lance, c’est très clair, ce mot « permet de davantage encore polariser, de semer la discorde entre « eux » et « nous » ». Si certains journalistes défendent ce terme comme neutre, d’autres réfléchissent plus loin. À la mi-février 2018, le directeur de l’information de la RTBF fait savoir à ses chefs de rédaction que « Transmigrant est un choix communicationnel du gouvernement. Autrement dit, quand on utilise le terme « transmigrant », prière de faire savoir par qui ce terme est utilisé et dans quel contexte. On devra éviter de se l’approprier, de l’utiliser comme n’importe quel autre mot. » (1)

Résister aux changements de vocabulaire, imposant des termes d’exclusion, représente également une lutte au quotidien.

(1) « « Transmigrant » : un mot qui fait son chemin », Odile Leherte, Agence Belga, 8 décembre 2018, pour l’origine des différentes citations.

Un départ nécessaire

Certains semblent donc prompts à imaginer que des parents utilisent leur enfant de deux ans comme bouclier devant des policiers armés… Ces gens se sont-ils seulement intéressés aux parents de Mawda et à leur parcours ? Au début de son ouvrage, Manu Scordia le fait, il commence donc… par le commencement, en nous emmenant en dessin vers le Kurdistan irakien. Pourquoi donc un jeune couple quitte-t-il son lieu de vie, ses relations sociales, ses proches et amis ? Pourquoi ces personnes doivent-elles réaliser un tel tournant radical dans leur existence ?

Nous faisons connaissance avec la famille de la petite Mawda, bien avant sa naissance. En 2014, le Kurdistan irakien est en guerre, « L’État islamique est en pleine expansion et un front de près de 1.000 km est ouvert entre les Kurdes et Daesh. ». Voilà pour le cadre de vie. Ali Shamden y est ouvrier en bâtiment. Amir Phrast est orpheline, car son père est mort à la guerre en 1996. Elle est élevée par des oncles, qui veulent la marier à un cousin dont elle ne veut pas. Elle est amoureuse d’Ali Shamden.

La famille ayant refusé l’union, ils se verront secrètement durant un an puis fuiront dans une autre région. Une relation à l’insu de la famille, le papa de Mawda le rappelle, cela peut être considéré par certains comme « un enlèvement ». « Si nous n’avions pas fui, nous aurions été tués ». Leur premier enfant naît et ils continuent à fuir, dans un pays dévasté par la guerre. Dans ces conditions, plus aucun avenir n’est envisageable… La jeune maman enceinte d’un second enfant, ils décident de partir et, le 16 janvier 2016, la famille prend l’avion vers la Turquie. « Nous voulions aller en Europe, où nous pensions que nos droits seraient respectés ». La famille traverse ensuite la mer, de la Turquie vers la Grèce, en connaissant la dangerosité de l’opération. Ils savent combien la mer a englouti de ces embarcations, passagers compris. « Nous n’avions pas un pays spécifique à l’esprit, je voulais juste être en sécurité avec ma femme et mon enfant », dit le papa. La famille se retrouve ensuite dans un centre en Allemagne, sans intimité, sans sécurité et, finalement, le 14 avril 2016, une petite fille naît, que ses parents prénomment Mawda. Ce joli prénom signifie « tendresse ». Voilà donc les êtres humains qui, en Belgique, par la bouche d’un ministre de l’Intérieur, sont désignés comme des personnes « constituant une menace pour la sécurité nationale ».

Une indispensable solidarité

Vu la médiatisation, le Premier ministre de l’époque, Charles Michel, reçoit les parents de la petite, quelques jours après le drame. Il annonce que leur régularisation ne représente aucun problème, les parents ne doivent pas s’inquiéter, il s’y engage fermement. Ensuite, une photo est publiée sur Twitter et puis… Plus rien !

Début 2019, les parents reçoivent enfin un titre de séjour, mais ce n’est pas le résultat d’une initiative politique, « C’est le fruit d’un processus juridique. Cette régularisation intervient dans la foulée d’une décision du tribunal du travail disant avec force qu‘il n’est pas concevable que les parents de Mawda soient privés d’assister au procès qui se tiendra un jour, peut-être, en Belgique, qu’ils sont dans un cas de force majeure les empêchant de quitter le territoire et que, par conséquent, ils ont droit à l’aide sociale qui leur avait été refusée jusque-là. » (1)

À toutes les étapes de cette affaire, la solidarité de la population belge s’est révélée fondamentale. L’avocate des parents de Mawda le signale, « S’il n’y avait pas eu des militants à qui ces gens ont pu téléphoner, en actionnant également les réseaux kurdes, personne n’aurait sans doute été au courant de toute cette affaire… Un avocat a pu être saisi, et on a pu organiser une conférence de presse pour exposer la vérité des faits. Sans ça, la désinformation aurait fonctionné dans sa totalité, et ces gens seraient juste partis. Il était prévu que le corps de Mawda soit enterré le lendemain. La plateforme citoyenne a refusé, en considérant que nous ne pouvions traiter cette famille victime comme des indigents, et en organisant des funérailles correctes. L’humanité élémentaire. Saluons ici la solidarité mise en place, car la famille était toujours placée sous ordre de quitter le territoire, et pendant un an et demi, jusqu’à ce qu’on obtienne le CPAS, elle a vécu dans un appartement, avec leur petit garçon qui allait à l’école, et tout ça uniquement par la solidarité citoyenne ». (2)

(1) « L’avocate des parents de Mawda accuse : « L’État porte la responsabilité morale de ce qui s’est passé » », Michel Bouffioux, « Mawda, la contre-enquête », 28 janvier 2019.

(2) Selma Benkhelifa, avocate de Amir Phrast et Ali Shamden, lors du débat « Mawda, Art(s) de se souvenir », organisé par la Plateforme Citoyenne Bel Refugees et Bruxelles Laïque, Bruxelles, le 11 avril 2024.

Un ouvrage-témoin pour l’Histoire

Tout ceci n’est qu’une infime partie des événements relatés par Manu Scordia dans son ouvrage, allant jusqu’au procès du policier qui a tué Mawda. Il recevra une peine de dix mois de prison avec sursis, et le présumé chauffeur de la camionnette, lui, quatre ans ferme. Le message est clair, semble-t-il. Si condamnations de policiers il doit vraiment y avoir en Belgique, elles seront clémentes…

Le 17 février 2023, l’État belge est condamné dans l’affaire Mawda. suite à une action judiciaire introduite par l’association « Défense des enfants international » (DEI). « Deux fautes structurelles graves sont pointées : la Belgique aurait dû prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de l’opération de police, et les policiers devraient être formés aux droits de l’enfant lors d’opérations d’interception d’enfants migrants ». (15) Cette condamnation judiciaire restera-t-elle sans effet politique ? Nos autorités vont-elles s’asseoir intégralement dessus, comme ce fut le cas pour les milliers de décisions de justice condamnant Fedasil (l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile), pour ne pas avoir offert aux personnes en demande d’asile l’accueil auquel elles ont droit en vertu du droit européen et de la loi belge ?

Avant de refermer les pages du livre de Manu Scordia, rappelons que la déshumanisation des réfugiés s’accompagne de leur enfermement, dans les pays européens, depuis une trentaine d’années. En Belgique, comme ailleurs, cela se concrétise par des centres d’enfermement dont les prisonniers n’ont commis aucun délit. Ces centres sont en activité depuis le milieu des années 1990, et ont fonctionné en Belgique sous des gouvernements composés de toutes les formations politiques belges, toutes tendances confondues… exceptée l’extrême droite.

Lorsqu’il sera question un jour d’établir des bilans, et de démontrer comment les démocraties européennes ont préparé le terrain à l’extrême droite en rendant banales des politiques racistes, pour la Belgique le livre Mawda. Autopsie d’un crime d’État pourra sans aucun doute être versé au dossier comme pièce à conviction. Procurez-vous cette pièce, elle réalise un travail salutaire de mémoire.

- Par Gérald Hanotiaux (CSCE)

(1) Mawda. Autopsie d’un crime d’État, Manu Scordia, éd. La boîte à Bulles, 2024, pp. 5-10. Dans la suite, sans aucune autre précision de source, les passages en italique sont directement extraits de cet ouvrage.

(2) Propos de Manu Scordia lors du débat « Mawda, Art(s) de se souvenir », organisé par la Plateforme Citoyenne Bel Refugees et Bruxelles Laïque, Bruxelles, le 11 avril 2024.

(3) Le journaliste Michel Bouffioux a mené une contre-enquête extrêmement fouillée, parue tout au long de l’affaire dans l’hebdomadaire Paris-Match Belgique ou sur son site. Les différents articles de l’enquête dont sont ici tirées plusieurs citations sont disponibles sur le blog du journaliste.

https://www.michelbouffioux.be/2018/12/mawda-la-contre-enquete.html

(4) Voir note 2.

(5) « Course-poursuite entre migrants et policiers : le bouclier était un bébé de deux ans ! », par Thierry Remacle, avec F.D., A.Lcx., Y.B., La Dernière Heure, 18 mai 2018.

(6) Premier rapport de police rédigé la nuit des faits, rapporté par Manu Scordia, p.78.

(7) « Mawda : Des policiers ont menti, le parquet a fermé les yeux », Michel Bouffioux, 5 septembre 2020.

(8) Le Comité P, Comité permanent de contrôle des services de police, est un organe de contrôle externe de tous les fonctionnaires des services de police en Belgique, il est présidé par un magistrat. Son fonctionnement et ses prises de position sont souvent sujets de controverse, soupçonnés d’être complaisants envers les forces de l’ordre.

(9) « Mort de Mawda : Comité P … comme plan plan », Michel Bouffioux, 28 janvier 2019.

(10) « Mort de Mawda : l’enfant-bélier, une pure fiction policière », Michel Bouffioux, 20 décembre 2018.

(11) Note de politique gouvernementale, citée par Michel Bouffioux, « Mort de Mawda : Vous avez dit responsabilité politique ? », 9 février 2019.

(12) « Migrants et Médusa : le poids des mots », Marc Metdepenningen, Le Soir, 28 février 2016.

(13) « Mort de Mawda : Vous avez dit responsabilité politique ? »,Michel Bouffioux, 28 janvier 2019.

(14) « On nous a raconté tellement de choses », Michel Bouffioux, 20 décembre 2018.

(15) Communiqué de presse « Affaire Mawda : l’État belge condamné », Défense des enfants International, février 2023. Le document « Affaire Mawda : DEI Belgique contre État belge, Jugement 1ere instance » est disponible sur le site de l’organisation.

https://www.dei-belgique.be